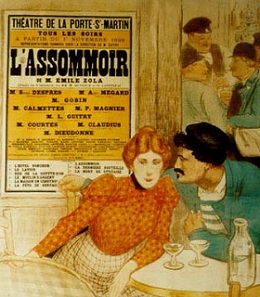

L'Assommoir

Emile Zola

Extrait du chapitre 7

De "La nuit, lentement, était tombée..." à "...quelles cuisses et quel ventre !"

Plan de la fiche sur le chapitre 7 de L’Assommoir de Emile Zola :

Introduction

Cet extrait du chapitre VII de L'Assommoir de Zola est la clef de voute du roman qui compte 13 chapitres. Gervaise qui a réalisé son rêve se laisse peu à peu aller : gourmandise, dépenses et faiblesses avec son mari. A l'occasion de sa fête, pour impressionner les Lorilleux, elle organise un repas pantagruélique dans la blanchisserie. Le père Bru est invité pour éviter d'être treize à table et tous les personnages sont donc réunis. L'extrait correspond à un moment fort du récit : celui de l'arrivée du plat principal : une oie rôtie.

Cet extrait traite donc du thème de la nourriture et est une peinture des mœurs populaires, l'intérêt dramatique (apogée de l'ascension sociale de Gervaise) s'accompagne donc d'un intérêt sociologique car la scène se veut le reflet des réalités de l'époque. Cependant le regard du narrateur n'est pas totalement neutre et l'ironie est perceptible.

Cet extrait traite donc du thème de la nourriture et est une peinture des mœurs populaires, l'intérêt dramatique (apogée de l'ascension sociale de Gervaise) s'accompagne donc d'un intérêt sociologique car la scène se veut le reflet des réalités de l'époque. Cependant le regard du narrateur n'est pas totalement neutre et l'ironie est perceptible.

Texte étudié

Télécharger cet extrait du chapitre 7 de L'Assommoir - de Zola en version audio (clic droit - "enregistrer sous...")

Lu par Pomme - source : litteratureaudio.com

La nuit, lentement, était tombée ; un jour sale, d’un gris de cendre, s’épaississait derrière les rideaux. Quand Augustine posa deux lampes allumées, une à chaque bout de la table, la débandade du couvert apparut sous la vive clarté, les assiettes et les fourchettes grasses, la nappe tachée de vin, couverte de miettes. On étouffait dans l’odeur forte qui montait. Cependant, les nez se tournaient vers la cuisine, à certaines bouffées chaudes.

- Peut-on vous donner un coup de main ? cria Virginie.

Elle quitta sa chaise, passa dans la pièce voisine. Toutes les femmes, une à une, la suivirent. Elles entourèrent la rôtissoire, elles regardèrent avec un intérêt profond Gervaise et maman Coupeau qui tiraient sur la bête. Puis, une clameur s’éleva, où l’on distinguait les voix aiguës et les sauts de joie des enfants. Et il y eut une rentrée triomphale : Gervaise portait l’oie, les bras raidis, la face suante, épanouie dans un large rire silencieux ; les femmes marchaient derrière elle, riaient comme elle ; tandis que Nana, tout au bout, les yeux démesurément ouverts, se haussait pour voir. Quand l’oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l’attaqua pas tout de suite. C’était un étonnement, une surprise respectueuse, qui avait coupé la voix à la société. On se la montrait avec des clignements d’yeux et des hochements de menton. Sacré mâtin ! quelle dame ! quelles cuisses et quel ventre !

Emile Zola - L'assommoir - Extrait du chapitre 7

- Peut-on vous donner un coup de main ? cria Virginie.

Elle quitta sa chaise, passa dans la pièce voisine. Toutes les femmes, une à une, la suivirent. Elles entourèrent la rôtissoire, elles regardèrent avec un intérêt profond Gervaise et maman Coupeau qui tiraient sur la bête. Puis, une clameur s’éleva, où l’on distinguait les voix aiguës et les sauts de joie des enfants. Et il y eut une rentrée triomphale : Gervaise portait l’oie, les bras raidis, la face suante, épanouie dans un large rire silencieux ; les femmes marchaient derrière elle, riaient comme elle ; tandis que Nana, tout au bout, les yeux démesurément ouverts, se haussait pour voir. Quand l’oie fut sur la table, énorme, dorée, ruisselante de jus, on ne l’attaqua pas tout de suite. C’était un étonnement, une surprise respectueuse, qui avait coupé la voix à la société. On se la montrait avec des clignements d’yeux et des hochements de menton. Sacré mâtin ! quelle dame ! quelles cuisses et quel ventre !

Emile Zola - L'assommoir - Extrait du chapitre 7

Annonce des axes

I. Le récit d'un repas de fête

1. Lieu, moment, atmosphère et progression de la scène

2. Les personnages

2. Les personnages

II. Une mise en scène

1. Les contrastes

2. Procession : fascination et admiration

2. Procession : fascination et admiration

Commentaire littéraire

I. Le récit d'un repas de fête

1. Lieu, moment, atmosphère et progression de la scène

Le lieu : c'est une scène d'intérieur : deux pièces contiguës mais ce lieu n'est pas vraiment clos, protégé de l'extérieur par les rideaux mais cette protection est dérisoire car les rideaux laissent transparaître la tristesse, la laideur de la lumière extérieure. Le monde extérieur pénètre et influe sur le monde intérieur. La description du lieu est très sommaire : sont notés les éléments essentiels liés au banquet : la table dans la première pièce, la rôtissoire dans la deuxième. Deux lampes et des chaises. Les seuls détails portent sur le laisser aller "grasses", "tachée", "couvertes de miettes".

Le moment : évocation de la tombée du jour, un crépuscule (différent de celui qui précède la chute de Coupeau) -vocabulaire dépréciatif- "sale", "gris de cendre". L'écoulement du temps est nettement marqué "Quand"..."cependant"..."puis"..."quand"... : de nombreux adverbes de temps indiquent le déroulement des événements mais celui-ci n'est pas uniforme. En effet, le texte souligne grâce à l'imparfait duratif, dans le premier paragraphe, l'attente pesante avec l'influence de l'extérieur "s'épaississait" et la sensation d'étouffement ("étouffait"). Cette attente s'oppose aux mouvements et à l'agitation du deuxième paragraphe (nombreux passés simples).

L'attente est aussi marquée par l'imparfait du premier paragraphe qui marque la répétition, reprise d'une même scène presque comique : un mouvement général mécanique "les nez se tournaient...".

Une longue attente nécessaire pour retarder l'entrée du plat principal.

La progression du passage s'opère en fonction des points de vue. Ainsi est-ce d'abord aux yeux des convives qu'apparaît "la débandade des couverts" : perception visuelle brutale suivie d'une perception olfactive inscrite dans la durée. Le narrateur omniscient suit alors le mouvement d'ensemble des personnages féminins (début du deuxième paragraphe) et le lecteur passe côté cuisine : tous les regards convergent alors vers l'oie. L'adverbe "Puis" marque en fait une ellipse narrative. Nous changeons en effet de lieu, de point de vue et de mode de perception : ce sont les hommes, côté salle qui perçoivent les cris des femmes avant l'entrée spectaculaire (qui par définition "donne à voir"). Le passage s'achève par un retour progressif à la focalisation zéro -enthousiasme de la tablée rapportée grâce aux mimiques et aux signes. Mais le recours au style indirect libre laisse cependant sur une impression de polyphonie.

2. Les personnages

Intérêt sociologique du texte : c'est l'idée de groupe indistinct qui domine comme le montre la reprise de l'emploi du pronom "on", l'emploi (amusant) de la métonymie "les nez" est un autre procédé pour souligner cette unité. Le terme "société" (ironique) et l'emploi du singulier "la voix", le style indirect libre qui ici ne permet pas de savoir qui parle, sont autant de procédés qui globalisent. Cependant cette unité ne touche que les hommes cantonnés dans un rôle passif, attendre et commenter : les interjections finales ne peuvent être que des propos masculins.

En revanche, en ce qui concerne les femmes les individualités sont marquées. Des prénoms les individualisent : Augustine, Virginie, Gervaise + Nana et Maman Coupeau. Seule scène de groupe, celle autour de la rôtissoire car les rôles semblent bien répartis, la cuisine est un lieu exclusivement réservé aux femmes qui agissent (comme le montre les verbes d'action), et semblent régner dans la mesure où elles sont maîtresses notamment Gervaise, de l'organisation du banquet mais elles ne font en fait que le service domestique.

II. Une mise en scène

1. Les contrastes

L'opposition est très forte entre le début et la fin de l'extrait : début marqué par la langueur et l'obscurité, fin marquée par l'agitation et les cris de joie. A "gris de cendre" s'oppose "l'oie dorée". Au début, l'air est saturé d'odeurs, à la fin l'atmosphère est à la jubilation. Au début, c'est l'idée de satiété faisant suite à la goinfrerie, à la fin c'est celle de l'appétence "on ne l'attaqua pas tout de suite", une espèce de faux raffinement, ce sens de la retenue est celui des gastronomes. Les convives mangent d'abord l'oie du regard.

A la "débandade" succède le cérémonial.

2. Procession : fascination et admiration

L'arrivée de l'oie sur la table semble obéir à un rite, la durée de l'attente aura préparé le "triomphe" de l'entrée du cortège dont le centre se trouve être à la fois Gervaise et l'oie. La scène prend alors une dimension symbolique. Gervaise est ainsi associée à l'oie par certains traits communs : "L'oie ruisselante de jus" et "La face luisante de Gervaise". L'héroïne est "épanouie" comme l'oie est "énorme" (cet adjectif qualifiera d'ailleurs Gervaise un peu plus loin "Gervaise, énorme, tassée sur les coudes...").

L'image des adorateurs avant le sacrifice est d'autant plus forte que la scène possède une dimension cérémonieuse par le jeu des regards et le silence "respectueux" quasi religieux ("rire silencieux"... "riaient comme elle"... " la société sans voix") qui succèdent aux clameurs. L'émotion est ainsi perceptible. L'admiration est graduelle : on passe de "l'intérêt profond" au ravissement qui sacralise la nourriture. La personnification finale de l'oie, assimilée à une femme attirante, confirme la portée symbolique de cet épisode.

Conclusion

Ce passage de L'Assommoir qui s'inscrit dans une grande fresque, celle d'un repas phénoménal, présente un double triomphe, celui de Gervaise et celui de l'oie. Le sommet du repas qui est aussi le sommet de l'itinéraire de l'héroïne. La suite du banquet ressemblera à une mise à mort, la suite du roman aussi. L'agencement de ce point d'orgue est aussi un portrait de groupe discrètement ironique, la peinture des mœurs du petit peuple de la fin XIXème siècle. Un tableau qui succède à la noce du chapitre III et qui sera prolongé par le repas de la communion de Nana au chapitre X.