Nox - I

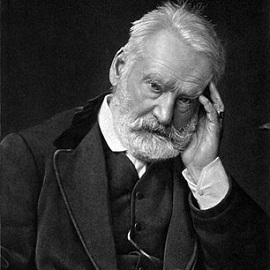

Victor Hugo - Les Châtiments

Les Châtiments

Du vers 23 à la fin

Introduction

Situé dans la première, ce passage donne une voix au tyran haï au moment même du coup d'Etat du 2 décembre 1851. Ainsi l'auteur répond à la nécessité de saisir d'emblée le lecteur et d'appeler son attention. Les tout premiers vers font donc l'objet d'un soin extrême. De nouveau, Hugo entreprend de faire le récit de la trahison de Louis-Napoléon Bonaparte mais il va user de moyens différents de ceux utilisés dans le pamphlet Napoléon le Petit. Au choix inaugural de la poésie s'ajoute ici celui du point de vue et de la voix.

En effet, franchissant un palier supplémentaire dans le savoir qu'il veut faire partager sur l'événement, le poète nous demande de partager l'intimité même du tyran, précisément d'écouter sa voix. En réalité deux voix se superposent : l'une plus intérieure, l'autre donnant des ordres pendant les premières heures du coup d'Etat. En le mettant en scène de l'intérieur, Hugo nous place dans une extraordinaire proximité avec l'événement.

Victor Hugo

Texte étudié

Nox - I

Du vers 23 à la finVous, bourgeois, regardez, vil troupeau, vil limon,

Comme un glaive rougi qu'agite un noir démon,

Le coup d'État qui sort flamboyant de la forge !

Les tribuns pour le droit luttent : qu'on les égorge.

Routiers, condottieri. vendus, prostitués,

Frappez ! tuez Baudin ! tuez Dussoubs ! tuez !

Que fait hors des maisons ce peuple ? Qu'il s'en aille.

Soldats, mitraillez-moi toute cette canaille !

Feu ! feu ! Tu voteras ensuite, ô peuple roi !

Sabrez le droit, sabrez l'honneur, sabrez la loi !

Que sur les boulevards le sang coule en rivières !

Du vin plein les bidons ! des morts plein les civières !

Qui veut de l'eau-de-vie ? En ce temps pluvieux

Il faut boire. Soldats, fusillez-moi ce vieux.

Tuez-moi cet enfant. Qu'est-ce que cette femme ?

C'est la mère ? tuez. Que tout ce peuple infâme

Tremble, et que les pavés rougissent ses talons !

Ce Paris odieux bouge et résiste. Allons !

Qu'il sente le mépris, sombre et plein de vengeance,

Que nous, la force, avons pour lui, l'intelligence !

L'étranger respecta Paris : soyons nouveaux !

Traînons-le dans la boue aux crins de nos chevaux !

Qu'il meure ! qu'on le broie et l'écrase et l'efface !

Noirs canons, crachez-lui vos boulets à la face !

Victor Hugo - Les Châtiments

Annonce des axes

II. Parler le langage du criminel : un paradoxe ?

Commentaire littéraire

I. Un art de la mise en scène

Hugo-poète emprunte souvent ses effets à Hugo-dramaturge. C'est la cas dans ces vers où, explicitement, le tyran interpelle des complices. On peut y voir aussi un sorte de monologue intérieur que le lecteur entendrait grâce à un artifice comparable à ceux utilisés au théâtre. Un tel discours n'a, bien sûr, jamais été prononcé mais le procédé est saisissant. Nous voici à l'écoute d'une pensée brute et non d'un discours politique élaboré, dès lors au fondement même d'actes réels comme si Hugo voulait saisir à la racine les caractères psychologiques de son ennemi. Dans la violence des mots doit éclater la noirceur des pensées.

Et tout d'abord la cruauté du tyran. Ainsi le ton du texte est donné par une longue chaîne de verbes de sens proche, utilisés à l'impératif et au subjonctif ("égorge", "frappez","tuez", "mitraillez", "fusillez", "broie", "écrase") qui évoquent une énergie destructrice hors du commun. Le verbe "tuer" est à lui seul répété trois fois au vers 6, véritable raccourci de l'ensemble. Les morts ont en premier lieu des noms précis, ce qui enracine le poème dans l'histoire immédiate : Baudin et Dussoubs (vers 6) sont bien deux victimes des combats menés sur les barricades les 3 et 4 décembre 1851. Puis le collectif succède au singulier : "peuple" (vers 7), "canaille" (vers 8). Les victimes sont maintenant un vieillard, un enfant, une mère (vers 14, 15, 16) sans nom trop précis. Leur anonymat peut se lire comme une généralisation et une aggravation de la cruauté. Le peuple devient "peuple infâme" (vers 16). Le rejet du verbe "Tremble" (vers 17) renforce le sens de l'adjectif épithète "infâme".

Après la cruauté, éclatent la bassesse et le mépris. Sans respect pour la vie humaine, Louis-Napoléon méprise en outre le droit et la liberté d'opinion. L'inversion du complément de but au vers 4 exprime avec éloquence cette alliance de cruauté et de tyrannie qui caractérise, pour Hugo, le régime. La brutalité des ordres est présente jusque dans la ponctuation de ce vers aussi riche qu'étonnant : les deux points disent mieux qu'une conjonction l'opposition entre la tyrannie et la liberté de parole. Hugo recourt à une figure de style nommée abruption : il supprime les liens de coordination ou de subordination entre les groupes qui émousseraient la violence des mots.

A l'usage de la force s'ajoute le parjure. L'empereur a dissimulé ses véritables intentions derrière l'annonce d'un plébiscite (vers 9). Le propos se fait alors plus ironique ("ô peuple-roi").

Au total, le coup d'Etat est déchiffré comme un acte non seulement cruel mais inadmissible, déraisonnable. C'est le fait d'une armée enivrée : "Du vin plein les bidons" (vers 12). Louis-Napoléon n'est donc pas un fou mais un criminel lucide. Son acte était prémédité.

II. Parler le langage du criminel : un paradoxe ?

Donnant la parole à un criminel, usant d'un procédé tout proche de l'ironie, Hugo court le risque d'être mal compris, de délivrer un parole ambiguë, voire obscure. Il s'emploie donc parfois à doubler le premier discours d'un autre qui en serait la critique immédiate et éloquente.

Ainsi l'attaque de nombreux vers est-elle consacrée à la désignation des faits tandis que la suite en forme le commentaire :

Du vin plein les bidons ! des morts plein les civières ! (vers 12)

L'étranger respecta Paris : soyons nouveaux

Traînons-le dans la boue aux crins de nos chevaux ! (vers 21-22)

La voix de l'opposant en exil ne laisse pas à l'éloquence du tyran le temps de produire ses effets et vient la contrer immédiatement. Elle cherche à prendre le recul nécessaire. Commentateur instantané du discours du despotisme, Hugo est bien historien du présent. Il ne se contente pas des faits mais cherche à aller au-delà des apparences. Derrière l'émotion qui surgit de la lecture de ces ordres cruels, surgit la réflexion du témoin-opposant et de la victime. Le vocabulaire se fait plus abstrait : les combats de la rue se transforment en une lutte entre la "force" (Louis-Napoléon) d'un côté et l'"intelligence" (le peuple de Paris et ses représentants) d'un autre. Une personnification renforce le propos : Paris devient au terme du poème un de ces hommes comme Baudin et Dussoubs abattus sur une barricade :

crachez-lui vos boulets à la face ! (vers 24)

La lutte est bien celle du parti du "mépris" contre celui du droit, de l'honneur et de la loi, trois termes qui font du vers 10 un autre raccourci de tout le livre. Il y a dans cette opposition entre l'énoncé brut des ordres et la réflexion qu'ils inspirent une des tensions dynamiques qui président à l'écriture de tout le recueil. Pour Hugo, il s'agit tantôt de faire accéder le lecteur à l'émotion que la violence suscite, tantôt de prendre avec lui le recul de l'historien, juge des faits. L'entrelacement de questions et de réponses aux vers miment cette dialectique entre rappel des faits et prises de position :

Tuez-moi cet enfant ! Qu'est-ce que cette femme ?

C'est la mère ? tuez ! (...) (vers 15-16).

Conclusion

Outre la vivacité du style qu'il retire de cet enchaînement rapide d'interrogatives et d'exclamatives, Hugo propose au lecteur, à l'entrée même de Les Châtiments, une distance critique par rapport à l'événement.