Joyeuse vie - II

Victor Hugo - Les Châtiments - Livre troisième - La famille est restaurée - IX

Partie II - du début au vers 24

Introduction

Peu de poèmes scellent avec autant de force l'unité de sentiment et d'inspiration de l'homme politique et de l'écrivain, au point peut-être de brouiller les genres : poème social ou harangue ? discours politique ou description littéraire ? Que cache au juste ce poème au titre ironique ?

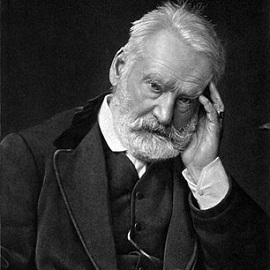

Victor Hugo

Texte étudié

Joyeuse vie - II

Du début au vers 24Un jour je descendis dans les caves de Lille ;

Je vis ce morne enfer.

Des fantômes sont là sous terre dans des chambres,

Blêmes, courbés, ployés ; le rachis tord leurs membres

Dans son poignet de fer.

Sous ces voûtes on souffre, et l'air semble un toxique ;

L'aveugle en tâtonnant donne à boire au phtisique ;

L'eau coule à longs ruisseaux ;

Presque enfant à vingt ans, déjà vieillard à trente,

Le vivant chaque jour sent la mort pénétrante

S'infiltrer dans ses os.

Jamais de feu ; la pluie inonde la lucarne ;

L'œil en ces souterrains où le malheur s'acharne

Sur vous, ô travailleurs,

Près du rouet qui tourne et du fil qu'on dévide,

Voit des larves errer dans la lueur livide

Du soupirail en pleurs.

Misère ! L'homme songe en regardant la femme.

Le père, autour de lui sentant l'angoisse infâme

Etreindre la vertu,

Voit sa fille rentrer sinistre sous la porte,

Et n'ose, l'œil fixé sur le pain qu'elle apporte,

Lui dire : d'où viens-tu ?

Victor Hugo

Les Châtiments - Livre sixième

Annonce des axes

II. Un cri avant tout

Commentaire littéraire

I. Une enquête dans le "morne enfer" de la misère

Précédée d'une quadruple exclamation qui dénonce le luxe dans lequel vit l'empereur, cette partie du poème est toute entière consacrée au récit du voyage à Lille. Aux "châteaux" et "liste civile", c'est-à-dire aux sommes d'argent allouées à Louis-Napoléon pour ses dépenses personnelles, s'oppose l'"enfer" lillois. Pour y accéder, il faut deux conditions : s'éloigner du centre du pouvoir et "descendre" (vers 2), c'est-à-dire pousser des portes. Comme celui que décrit, dans La Divine Comédie, Dante Alighieri auquel il sera fait allusion plus loin, le voyage que narre Hugo est initiatique. Il initie en ce sens (étymologique) qu'il révèle des choses ordinairement soustraites au regard du non-initié, du profane :

Un jour je descendis dans les caves de Lille ; (vers 2)

L'alexandrin, coupé à l'hémistiche, débute par une imprécision volontaire. Ce " jour " n'a pas besoin d'être précisé davantage. Les circonstances du voyage sont éludées car elles importent peu. Seule compte la rupture de ce "jour". Le poème se fait à la fois initiatique et autobiographique. Il a, pour première valeur, la force du témoignage : ce que j'ai vu est vrai puisque moi, Victor Hugo, j'ai pris le risque de "descendre dans les caves de Lille". L'authenticité de cette parole est garantie par la liberté et la nouveauté du témoignage. "J'ai vu ce que nul encore n'a pu voir", semble dire le poète revenu d'une descente aux enfers qui fait de lui l'égal de quelques héros de la mythologie grecque, Orphée en tête. "J'ai vu le royaume des ombres, le royaume des morts", ajoute-t-il :

Des fantômes sont là sous terre dans des chambres, (vers 4)

Entre vie et mort, comme l'enfant de Souvenir de la nuit du 4, des êtres survivent. Hugo va maintenant pouvoir multiplier les notations descriptives qui montrent qu'une vie inversée s'est développée dans ces caves. Ces êtres en effet ne marchent pas comme les autres : ils sont "courbés, ployés" (vers 5). Hugo trace une flèche qui mène d'un constat sur leur triste état physique (strophe 2) à leurs mœurs (strophe 4). La prostitution est une conséquence de la misère et de la faim. L'immoralité ne peut être jugée en termes seulement moraux justement, mais économiques et politiques. "Classes dangereuses", "classes laborieuses", "classes miséreuses" ne font qu'un :

ô travailleurs (vers 15)

Misère ! L'homme songe en regardant la femme. (vers 19)

L'exclamation et l'argument se confondent dans ce mot-clé de la pensée

hugolienne. " Misère " renvoie à la fois aux conditions économiques

et sociales de ces hommes et de ces femmes et, dans un sens chrétien,

au sort réservé à l'être humain par le Créateur.

Pitié et indignation ne sont pas séparables chez Hugo : le

spectacle des caves de Lille engendre d'abord des "pleurs" (vers 18).

II. Un cri avant tout

Hugo serait-il incapable d'aller au-delà de l'émotion ?

Sa pensée politique serait-elle limitée, comme on le lui

a parfois reproché, à la simple indignation ? Condensée

en des images fortes, sa réflexion n'a certes pas derrière

elle les fondements historiques et philosophiques de celle de nombreux

intellectuels de son époque : Jules Michelet, Auguste Blanqui,

Karl Marx parmi d'autres. Hugo n'est pas le seul écrivain qui

fait de la pauvreté son sujet de prédilection. Sa description

est insérée ici, on s'en souvient, dans un argumentaire

contre le nouvel empereur. Il cherche un nouveau moyen de détourner

les suffrages populaires donnés à Louis-Napoléon.

Il veut, pour cela, révéler le scandale présent

dans le contraste entre l'extrême dénuement de Lille et

le luxe du pouvoir. A lui d'abord, le devoir de propager l'indignation ; à d'autres

ou dans d'autres livres à venir, d'approfondir

la réflexion.

Hugo cherche en effet avant tout à créer des images choquantes,

des raccourcis qui rusent avec l'exact vérité. Il ne mène

pas une enquête. Il jette un cri :

Presque enfant à vingt ans, déjà vieillard à trente, (vers 10)

Poète, il veut éviter la distance qu'engendrerait la simple description des faits :

Je n'ai pas l'intention de faire un livre, je pousse un cri. (projet de préface à l'Histoire d'un crime).

Par l'émotion qu'elles suscitent, les images assurent d'abord l'adhésion totale du lecteurs aux détails qui sont donnés :

(...) le rachis tord leurs membres / Dans son poignet de fer (vers 5-6)

La maladie est ainsi personnifiée et comparée à un

titan dont la force est prodigieuse.

L'indignation n'empêche portant pas une certaine forme de prise de

conscience scientifique et matérialiste de la maladie : l'air "semble

un toxique" (vers 7), l'eau, porteuse de nombreuses bactéries, "coule à longs

ruisseaux" (vers 8). En homme de son siècle au fait des

progrès

de la médecine, Victor Hugo pointe les vraies causes des maladies

de ses contemporains et, de fait, ramène ces pauvres gens dans le

sein de l'humanité après les en avoir initialement exclus.

La fin de l'ultime vers de cet extrait a des accents de la plus émouvante

humanité :

d'où viens-tu ? (vers 24)

Conclusion

Loin d'être dégénérés, ces êtres qui, comme d'autres, avec des mots simples, s'inquiètent de leurs enfants, n'ont pas perdu tout sens des valeurs humaines. L'espoir subsiste donc.